OKY/おまえ、ここに来て、やってみろ?

JSHRMで担当しているグローバル活動事業の一環として開催したセ

アジアゾウを救出し、世話をするために設立されたミレニアムエレファント財団さん。

人間の手は傷つけることも癒すこともできる。それはなにものに対しても。人を傷つけるのも救うのも人。人ってなんなんだろうね。私も人。

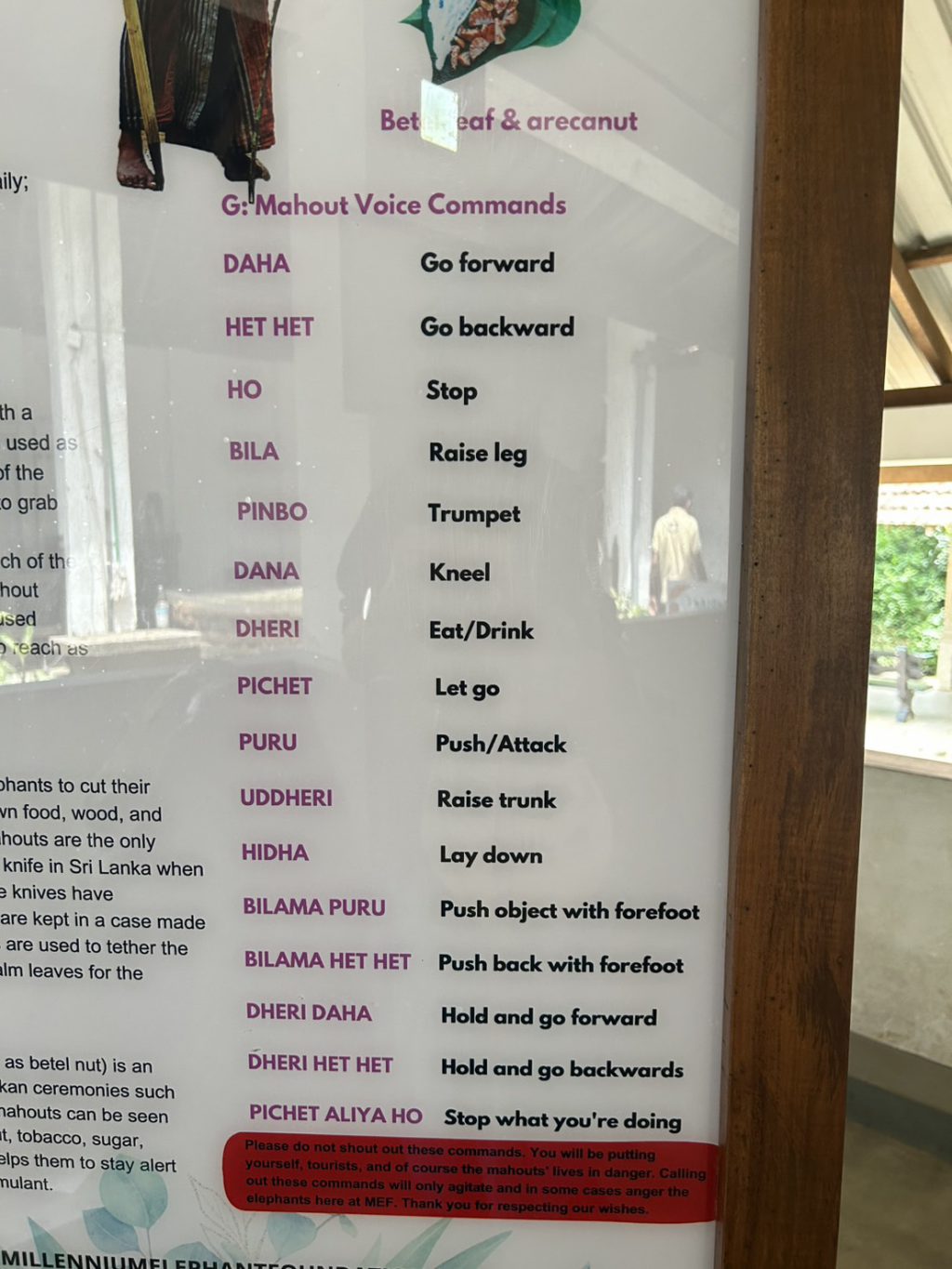

象は背中の骨格形状が人間よりも凸型なので、背中に「輿」のようなものをつけると痛めてしまう。座りのいいところに皮だけ敷いて乗るのが正しいからね!というレクチャーも含めて、象語(たとえば DAHAは「前へ」)や彼らの歴史、特徴、生態などもいろいろ教えていただけました。

※川で横になっている象さんはリラックス中。寝るときもこの体勢だそうです。

つらつら。以下は備忘録———————————————————-

→ペラヘラ祭りであの音、光、観衆に象が動じていなかったのはなぜかと聞いたら、「いやいや、ストレスは溜まるよ」とのこと。そうかあ…その祭りを観覧していた私はすでに関与者だ。

→直前まで悩んだけど、「乗る=対価を支払って活動を支える」という選択をしました。まあそれもエゴなんだけど。背中に乗せてもらったことで、その体温や肌触り、個性を感じられたのは結果として有難かった。

→象さんたちの幸せって考えたら、人間に飼われない、道具として使われない…「完全に関わらない自由」こそ理想かもしれない。でも人間による生息地破壊や密猟の現状を考えると、現実には「関わらずにいられる世界」を作らない限り、単純に野に返すだけでは危険だし、保護区や財団のような形はあくまで「次善策」で最終形ではない。象の幸せは「人間の行動次第で左右される」という現実。いや…「象はこうしたほうが幸せ」という判断自体、人間の価値観だよな。

→動物倫理学では「最小限の介入(Minimum Intervention)」という考え方がある。「助ける必要がある場合のみ介入し、それ以外は生活を尊重する」という姿勢。

→他の生き物の幸せにどこまで関わるべきかは、結局「その生き物と人間が共有する世界の形」をどうしたいか。「守るため」の関与と「支配する」ための関与を分ける。象でいえば「人間と象が互いに無理なく存在できる距離」を見つけること。